En la página web Patrimonio Cultural de Aragón del Gobierno de Aragón puede verse una síntesis sobre Contrebia Belaisca, realizada por el profesor D. José Antonio Hernández Vera.

Síntesos de Contrebia- Belaisca (Botorrita, Zaragoza)

viernes, 16 de marzo de 2012

Contrebia Belaisca (síntesis de 2009)

Publicado por

arqueoGuti

en

3/16/2012

0

comentarios

![]()

![]()

Etiquetas: arqueología, Cabezo de las Minas, celtíbero, Contrebia, Contrebia Belasica, excavación, romano

miércoles, 25 de enero de 2012

Las Gobas y Santorkaria (Laño, Condado de Treviño)

Durante el último trimestre de 2011 he estado participando en la excavación del conjunto ruprestre de las Gobas, bajo la dirección del catedrático D. Agustín Azkárate Garai-Olaun. Concretamente en hábitats de los siglos VII al IX d.C.

Dejo aquí algunas fotos de este espectacular conjunto de cuevas.

El lugar está preparado para la visita de turistas.

http://aespa.revistas.csic.es/index.php/aespa/article/view/43/43

Publicado por

arqueoGuti

en

1/25/2012

2

comentarios

![]()

![]()

Etiquetas: arqueología, Cueva, excavación, visigodo

Contrebia Belaisca. Estudio de materiales

Durante la campaña de 2011 hemos concluido el dibujo, fotografiado y catalogación para su estudio en profundidad.

Los trabajos realizados en la ladera Oeste del Cabezo de las Minas han proporcionado un importante conjunto de materiales cerámicos que dibujan un amplio y variado contexto que, en principio, podemos fechar entre el último tercio del siglo II y el primer cuarto del siglo I a.C.

Una enumeración de las FAMILIAS CERÁMICAS presentes en nuestro yacimiento es la siguiente (claro está, siempre susceptible de modificaciones):

Romana republicana

1. Campaniense A: forma 5, 6, 5/7, 27, 31.

2. Campaniense B: forma 1, 2, 5, 5/7, 7, ¿20, 27?

3. Paredes Finas: forma Mayet II.

4. Cocina Itálica: plato, sartén trípode, olla, tapadera (forma 3).

5. Ánforas itálicas; posible Dressel 1A.

6. Cerámica de mesa, especialmente jarras de un asa.

7. Dolium itálico

Celtibérica

a.- De mesa

8. De técnica celtibérica, facetada y bien alisada: cráteriformes y caliciformes.

9. Imitación de formas campanienses en pastas claras y decoraciones pintadas en rojo: formas 5, 6, 23, 31.

10. Imitación de formas campanienses en pastas grises o negras, muy bien alisadas o bruñidas: formas 1, 31.

11. Imitación de formas campanienses en pastas grises o negras, mucho más toscas en su acabado: forma 1.

12. Gris: jarritos.

b.- De cocina

13. Olla acuchillada en su parte inferior y/o bruñida en la superior.

14. Posible imitación de forma de cocina romana, en pastas grises, de acabado granulado: forma Vegas 2.

15. Posible imitación de forma de cocina romana, en pastas claras: forma Vegas 1.

c.- De almacén

16. De tradición ibérica común y de almacén: Kalathos, dolia; orzas pithos.

d.- Auxiliar

17. Colador.

18. Fusayolas.

19. Cannae.

Romano imperial (mínimamente representadas en el Cabezo de las Minas).

20. Común de mesa.

21. Engobada.

22. TSI.

23. TSG.

24. TSH.

Publicado por

arqueoGuti

en

1/25/2012

0

comentarios

![]()

![]()

Etiquetas: Cabezo de las Minas, celtíbero, cerámica, Contrebia, Contrebia Belasica, romano

miércoles, 23 de febrero de 2011

Conferencia "La necrópolis andalusí de Tauste"

El pasado jueves 17 de febrero tuve la grata oportunidad de hablar sobre los hallazgos realizados en Tauste. dentro del ciclo de Conferencias organziado por la Asociación Cultural el Patiaz, a cuyos miembros agradezco la invitación

Agradezco también a Miriam Pina Pardos que nos transmitiera unas primeras impresiones, desde el punto de vista de la antropología física, sobre los restros humanos encontrados.

Pongo ahora el video extraído de la presentación en pwp.

Publicado por

arqueoGuti

en

2/23/2011

0

comentarios

![]()

![]()

Etiquetas: andalusí, arqueología, necrópolis, Tauste, Zaragoza

lunes, 15 de noviembre de 2010

Necrópolis y construcciones andalusíes de Tauste

Sólo con un trabajo de este tipo puede determinarse (en el mejor de los casos) la evolución de un monumento a lo largo de los siglos.

Unos estudios que aún no se ha realizado sobre ningún monumento aragonés y que sería fundamental realizar sobre las joyas, Patrimonio de la Humanidad, del mudéjar aragonés; tanto para conocer todo lo que su Historia nos puede aportar, como para que las intervenciones restauradoras sean respetuosas con la realidad histórica y tengan un base sólida sobre la que trabajar.

Publicado por

arqueoGuti

en

11/15/2010

0

comentarios

![]()

![]()

Etiquetas: andalusí, arqueología, arquitectura, mudéjar, rehabilitar, restaurar, taifa

domingo, 14 de noviembre de 2010

Necrópolis andalusí de Tauste (Zaragoza)

Cementerio andalusí

- Individuo en conexión anatómica colocado sobre su costado derecho, con la cara enfilada hacia el sureste.

- Estructura mínima. Como mucho algo de adobe o arcilla compacta, colocado en el lateral sureste de la fosa. Cubierta de caballón de tierra limoso-yesíferas blanquecina muy limpia y de granulación muy fina; muy perdido, pero detectado en los márgenes de las fosas.

- Fosa excavada en el suelo arcilloso vegetal (UE 17) de una potencia de unos 50 cm antes del nivel natural de margas yesíferas. En la zona predominan los materiales formados en el periodo Terciario y durante el mioceno, constituidos por yesos masivos alabastrinos alternando con yesos terrosos, margas yesíferas y margas calcáreas. este nivel de medio metro de espesor en la zona de la cata, en el cual se excavan las fosas tiene elementos de esos tres materiales predominantes, mezclados en una granulación fina, con escasa densidad de elementos orgánicos y en el que no se ha detectado ningún elemento arqueológico.

- Algo muy peculiar de estas fosas es que tiene su lado oeste cortado en recto, mientras que su lado este esta algo socavado en cueva, lugar en el cual detectamos los restos blanquecinos del caballón de cubierta (ver figura 9). De este modo se les apoya la cadera y coxis en el lado oeste, mientras que los brazos y pecho parecen quedar protegidos por esa pequeña oquedad. Similar preparación se halló hace un par de años en la almacabra de Ejea de los Caballeros. Es posible que este tipo de paredes laterales cóncavas podamos ponerlas en relación con la existencia de covachas (shaq o ladj) en tumbas más complejas.[1]

- El suelo o piso del cementerio en su momento de uso parece no haberse conservado en este punto, pues no hemos detectado ningún cambio entre la tierra en la que se excavan las fosas (UE 17), en cuya parte superior se apoya directamente el preparado de zahorra y hormigón contemporáneo de la calzada de la avenida J. M. Conget. Un anciano taustano nos ha comunicado que realizó personalmente el nivelado mecánico de esta calle para su asfaltado y que no vio ningún esqueleto. Si hemos de tomar este espontáneo dato como cierto, podemos deducir que la superficie de paso de la necrópolis ha sido totalmente eliminado, al menos en este punto, llegando hasta nosotros tan sólo los extremos exteriores del caballón de cobertura de algunas tumbas.

- La cota media a la que hallamos ese extremo de caballón de cubierta se sitúa entre los 40 y 50 cm bajo el asfalto actual de la calle, entre los 264, 10 y 264,00 m snm. La cota media de fondo de fosa de inhumación de los individuos adultos está entre los 60 y los 83 cm bajo el plano cero, es decir entre los 263,91 y los 263,68 m snm.

- El estado de conservación de los huesos es medio en los individuos adultos, si bien la acidez de la arcillas han afectado notablemente al esqueleto infantil, de tal modo que se encontró desmaterializado en buena parte. Por ello que es probable que hayan perdido buena parte del colágeno. Esto supondría que las tres analíticas de Carbono 14 _que la Asociación Cultural El Patiaz de Tauste ha decidido financiar_, sean más complejas y costosas que en el caso contrario. Cuando se tengan los datos extraídos, haremos un añadido a este informe aportando las conclusiones.

Conclusiones

La ausencia de ajuar en estos cementerios hace que no podamos precisar su cronología. El dominio islámico en este enclave debió desarrollarse a lo largo de la etapa andalusí hasta comienzos del siglo XII, momento en el que la conquista cristiana haría que la mayoría de los musulmanes abandonasen la localidad. No creo probable que sean de un momento posterior, pues las dimensiones de ese cementerio no podrían ser tan grandes como las que parecen plantearse. Los resultados que se explican aquí deben ser tomados, por lo tanto, con la provisionalidaddataciones radiocarbónicas

A través de referencias orales he conocido la posible existencia de enterramientos en distintos solares ya construidos, entre la citada calle de Alfonso I, calle Huesca y avenida Sancho Abarca.

Publicado por

arqueoGuti

en

11/14/2010

0

comentarios

![]()

![]()

Etiquetas: almacabra, andalusí, Aragón, arqueología, Zaragoza

viernes, 15 de octubre de 2010

Contrebia Belaisca (Botorrita, Zaragoza). Campaña de 2010. Algunos materiales

Publicado por

arqueoGuti

en

10/15/2010

0

comentarios

![]()

![]()

Etiquetas: arqueología, Belaisca, Cabezo de las Minas, campaniense, celtíbero, cerámica, Contrebia, Contrebia Belasica, historia, romano, yacimiento, Zaragoza

lunes, 16 de agosto de 2010

Contrebia Belaisca (Botorrita, Zaragoza). Campaña de verano 2010 (agosto)

Ha concluido el segundo turno de excavación con estudiantes de la Universidad de Zaragoza y financiado por la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón.

Han participado como Técnicos: Oscar Lanzas Orensanz,Raúl Ruiz Cristóbal y Christian Belsué Villar.

Han participado como Alumnos: Raún Antón, Jorge Barón, Cristian Calvo, Paula Canales, Clara Gimenez, Paloma Lanau y Jorge Ortega.

Gracias a todos ellos.

El trabajo se ha desarrollado principalmente en la ladera oeste del cabezo de las Minas con el objetivo de conseguir una estratigrafía del yacimiento.

Publicado por

arqueoGuti

en

8/16/2010

0

comentarios

![]()

![]()

Etiquetas: arqueología, Belaisca, Cabezo de las Minas, celtíbero, Contrebia, Contrebia Belasica, romano, Zaragoza

sábado, 24 de julio de 2010

Contrebia Belaisca (Botorrita, Zaragoza). Campaña de verano 2010

Está teniendo lugar el primer turno de excavación con estudiantes de la Universidad de Zaragoza y financiado por la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón.

Participan como Técnicos: Oscar Lanzas Orensanz,Raúl Ruiz Cristóbal y Christian Belsué Villar.

Participan Becarios-Doctorandos de la Universidad de Zaragoza: Victor Simón Castejón y Alberto Aguilera,

Participan como Alumnos: Susana Sanz, Nelia Rodriguez, Jorge Avellanas y Borja Sánchez.

El trabajo se desarrolla en la ladera oeste del cabezo de las Minas con el objetivo de conseguir una estratigrafía del yacimiento.

Publicado por

arqueoGuti

en

7/24/2010

3

comentarios

![]()

![]()

Etiquetas: arqueología, Belaisca, Cabezo de las Minas, celtíbero, Contrebia, Contrebia Belasica, romano, Zaragoza

jueves, 8 de julio de 2010

Cerámica medieval del arrabal meridional de Zaragoza

Este verano ha salido la publicación por parte del Museo de Teruel y del Instituto de Estudios Turolenses, de las primeras Jornadas de Arqueología Medieval en Aragón (J. Ortega y C. Escriche Eds.).

Transcribo aquí un resumen del artículo que publico con Concepción De miguel, e incluyo una grabación del powerpoint presentado como apoyo a la explicación.

La cerámica del arrabal meridional de Zaragoza durante la Edad Media,

Fco. Javier Gutiérrez González y Concepción De Miguel Millán

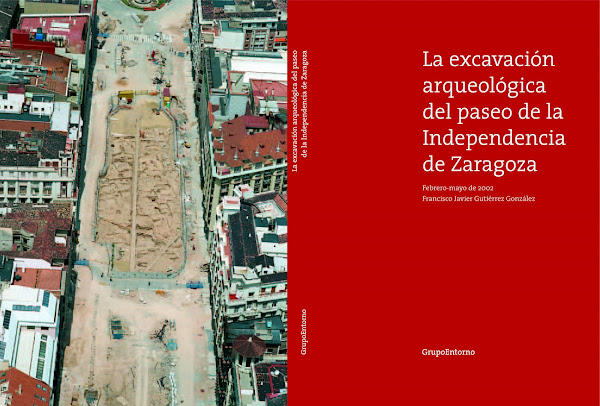

Este artículo es una presentación de los resultados cerámicos logrados en tres excavaciones realizadas por GrupoEntorno entre los años 2002 y 2005. No es un estudio profundo de la cerámica como hubiera sido nuestro gusto. Lo importante es que tras la publicación de estas excavaciones(con las siguientes referencias: Fco. J. GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, La excavación arqueológica del paseo de la Independencia de Zaragoza, mayo-junio de 2002, editada por GrupoEntorno, 2006; Fco. J. GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, La excavación arqueológica del nº 8 de la calle Cinco de Marzo de Zaragoza (patio de la Diputación Provincial de Zaragoza). Primera fase, Salduie 6, revista del Departamento de ciencias de la Antigüedad de la Universidad de Zaragoza, 2007; y Fco. J. GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, La excavación arqueológica del Gran Teatro Fleta de Zaragoza, campañas de 2002 y 2005, Salduie 7), otros investigadores podrán dedicarse a la tarea de aportar más luz sobre este tema. Aspectos como el estudio de pastas o la realización de estadísticas son elementos pendientes de realizar en futuros trabajos. Así, el objetivo es aportar nuevos datos a la tipología a través de la concreción de repertorios parciales, como paso previo a uno general, a la vez que intentamos establecer un más adecuado marco temporal. Queda abierto el debate de si el volumen de arrabal exhumado y su localización puede considerarse suficiente para hacerlo extensible al resto de la ciudad medieval. La comunicación a este congreso se concibió como una presentación sobre todo visual de tipología y de familias decorativas. Dado que en la bibliografía citada ya incluimos fotografías suficientes, aquí sólo presentaremos una actualización de las tablas morfoevolutivas que ya iniciamos en la publicación sobre el paseo de la Independencia, eliminando los fragmentos menos importantes.

En las tres excavaciones hemos detectado dos fases principales de ocupación: un arrabal creado a comienzos del siglo XI, que sufre una gran reforma, que identificamos con la realizada tras la conquista cristiana de la ciudad en el año 1118, convirtiéndose en una morería que perdurará al menos hasta comienzos del siglo XIII, y en algunas zonas bastante más tiempo. En el paseo de la Independencia y en el Teatro Fleta apenas tenemos elementos previos al surgimiento del gran arrabal taifal, mientras que en el patio de la DPZ, más cercano a la puerta de la medina (y cuyos restos fueron levantados), sí aparecieron niveles de viviendas arrasadas por la construcción de ese arrabal taifal. Si bien es cierto que en el paseo de la Independencia no pudimos levantar las viviendas de los siglos XI y XII (que quedaron tapadas bajo la actual calzada), en aquellos puntos (agujeros modernos y catas previas) en donde conseguimos sondear hasta los niveles naturales, apenas detectamos unos escasos restos anteriores al arrabal. Y aún menos tenemos en el Teatro Fleta, en donde sí se levantaron los restos de la campaña de 2005.

Mas allá de algunos arreglos de suelos no identificables con reformas generalizadas, también se observaron diferencias en el abandono de estas viviendas a lo largo del siglo XIII. En el paseo de la Independencia constatamos la perduración de las casas hasta finales del siglo XII o comienzos del XIII, especialmente al tener en cuenta la presencia de materiales cristianos y la amortización del barrio por el malogrado proyecto de iglesia que debemos situar a comienzos de ese siglo XIII. En el Teatro Fleta el abandono de algunas viviendas se sitúa en pleno siglo XIII. Mientras, en el patio de la DPZ (recordamos que más cercano a la puerta de la ciudad amurallada en piedra), algunas de las casas continúan más tiempo, constatándose la presencia incluso de algún fragmento de cerámica de Teruel. Además, lo mismo sucedía en los dos pozos ciegos situados más al Norte de la excavación del paseo de la Independencia donde hallamos algún fragmento de cerámica de Teruel, aunque de sus correspondientes construcciones en alzado no se conservase nada.

Pasaremos ahora a comentar las distintas formas y técnicas decorativas. Nombraremos las características generales de los tipos, ya descritas ampliamente en los trabajos antes citados, y nos centraremos en los rasgos que marcan su evolución y distinción. Aportamos además ahora la capacidad de muchas de ellas .

ATAIFOR

En las primeras fases (previo al arrabal y construcción del arrabal) predominan los ataifores de perfil continuo, con bordes sencillos, paredes poco profundas y pies bajos. Destacan algunos ejemplares con borde de ala y algunos fragmentos de fondos planos, pertenecientes a la fase previa al arrabal.

En los niveles de abandono del arrabal, se observan formas de mayor tamaño y robustez, destacando especialmente los ataifores que presentan perfil carenado, con la línea de carena marcada en el tercio superior, desde donde la pared asciende recta o ligeramente exvasada, borde de sección triangular, o con moldura al exterior y fondo con pie anular. Esta forma también será muy común en los niveles de la morería del siglo XII; suele presentar una coloración rojiza de la superficie bajo el vedrío de la que, por el momento y a falta de análisis, no podemos precisar si se trata de un engobe, o bien dicho tono se debe a las características de la cocción. No debe confundirse este color con los tonos de algunas piezas ya del siglo XIII (como la de 02,215.669)

Las decoraciones que suelen presentar en estas primeras fases son en verde y manganeso con motivos epigráficos (al-mulk), geométricos y vegetales (ovas, sogas de la eternidad, palmetas…) y sobre todo vedríos monocromos combinados a veces con goterones en manganeso. Además hemos de mencionar la presencia de un único ejemplar decorado en cuerda seca total.

En las fases de construcción y abandono de la morería, (niveles del siglo XII) destacamos los ataifores de borde exvasado y curvo con labio redondeado, pared curva exvasada y fondo con pie anular, que presentan pasta blanquecina-amarillenta porosa y algo blanda. Suelen ir asociados a decoraciones de reflejo metálico, generalmente lozas doradas en tonos rojizos con motivos en reserva. Tenemos en marcha un pequeño proyecto de investigación de estas piezas , que incluye el análisis de pastas de esta loza dorada y de otras familias a partir de muestras tomadas del paseo de la Independencia. El objetivo será intentar determinar si la cada vez más numerosa cerámica de loza dorada (también algún ejemplar en amarillo), tiene un carácter local o es importada. Tal vez la analítica no sea definitiva, pero seguro que sumará para futuras investigaciones. A priori, los hallazgos centrados en el siglo XII y su abundancia, nos inducen a pensar en una producción local.

En la fase de abandono de la morería, hemos hallado también un único fragmento de ataifor-tapadera, que presenta un borde exvasado con labio bífido y pared recta divergente con dos suaves acanaladuras al exterior. Presenta cubierta vítrea en tono melado y se decora con digitaciones.

Por último hay que mencionar los ataifores de perfil quebrado con bordes generalmente de sección triangular, carena fuertemente marcada en el tercio superior y pies altos que presentan decoraciones estampilladas entre círculos incisos en el fondo interior y con vedrío generalmente sólo al interior, los cuales han aparecido en los niveles de abandono y amortización de la morería, así como en los ábsides del siglo XIII.

JOFAINA

Forma mucho menos representada que el ataifor y tampoco hemos definido demasiadas variantes. En general en todas las épocas aparecen jofainas de perfil continuo, con bordes indiferenciados y pies muy bajos, en la fase de abandono del arrabal, contamos con algún ejemplar con carena en el tercio superior y en el abandono de la morería destaca un ejemplar con paredes rectas exvasadas.

En cuanto a las decoraciones, generalmente presentan vedrío melado y algún ejemplo se decora con verde y manganeso.

JARRA / JARRO

Forma ampliamente representada en todas las fases y con numerosas variantes, mencionaremos sólo los tipos más abundantes. Así, destacamos las jarras de borde indiferenciado con cuello cilíndrico ancho, pared globular y fondo plano o ligeramente convexo, que presentan una o dos asas que arrancan desde el borde y apoyan en el hombro. Esta forma se realiza en cerámica común (pastas oxidantes de tonos amarillos o beiges) y se asocia a decoraciones pintadas de bandas horizontales en manganeso, las cuales aparecen bajo el borde, en la base del cuello y en el hombro. Es una forma muy común a todas las épocas, con numerosos ejemplos, sin que por el momento podamos establecer una línea de evolución dentro de esta forma.

Otra forma que encontramos son las jarras de cuello cilíndrico muy desarrollado de paredes rectas o abombadas, con cuerpo de perfil globular, a veces achatado, fondo con pie anular y asas con apéndice (ya sean de botón o apéndice triangular). En ocasiones estas jarritas pueden llevar filtro, ya sea con simples orificios, o con decoración calada. Suele aparecer con decoraciones de engalba blanca y verde manganeso y más frecuentemente, sobre todo a partir de abandono del arrabal, con decoraciones de cuerda seca parcial.

Los jarros de un solo asa también están representados, con bordes moldurados, cuellos desarrollados, paredes bitroncocónicas y fondos planos, que encontramos en niveles del abandono del arrabal. También con un solo asa pero presentando pitorro vertedor, encontramos numerosos fragmentos en todos los niveles, desde los previos al arrabal, con formas que presentan pitorro de pellizco, al abandono de la morería con una pieza que presenta un borde exvasado, cuello troncocónico, un asa geminada con apéndice que arranca de la parte media del cuello y un pitorro vertedor con apéndice triangular. Esta pieza podría haberse utilizado como vinajera o tetera. En cuanto a los acabados de los jarros, son variados, pudiendo encontrar vidriados monocromos, decoraciones pintadas e incluso lozas doradas, como podría ser el caso de la última pieza señalada.

También dentro de lo jarros hemos de señalar la presencia de varios jarritos en miniatura, algunos con borde con vertedor de pellizco y un sólo asa, como los aparecidos en los abandonos del arrabal y la morería y uno que presenta pitorro vertedor. Estos jarritos se realizan en cerámica común y no llevan decoración.

Procedente del nivel de construcción de la morería en el Teatro Fleta tenemos una jarra de borde recto, labio redondeado, cuerpo casi cilíndrico de paredes ligeramente abombadas, carena en la parte baja, fondo ligeramente convexo y asa de sección ovalada que arranca de debajo del borde y apoya encima de la carena. Esta pieza apareció in situ con un fondo recortado de ataifor a modo de tapadera.

Dentro de este apartado hemos de señalar algunas fragmentos interesantes por su decoración así en la fase de construcción del arrabal destaca un borde con decoración a molde, que presenta una línea de perlas, bajo la cual se sitúa una representación arquitectónica con arcos de herradura; la superficie estaría posiblemente vidriada, pero su mal estado de conservación, no permite especificar el tipo de cubierta. Otra pieza reseñable es una jarra engobada en rojo y decorada a molde de frisos con motivos geométricos o epigráficos es la 04.153.3015 .

También a molde y combinada con engobe rojo tenemos una pieza de la construcción de la morería perteneciente a una pared que presenta una banda con decoración de motivos romboidales compartimentados y rellenos por perlas y en el fondo al exterior, un árbol de la vida, también a molde.

TAZA

La forma más ampliamente representada, característica además de las primeras fases, es la taza de cuerpo cilíndrico, con paredes rectas o ligeramente convergentes que presenta estrías en la parte inferior de la pared y dos asas con apéndice de botón. En los niveles previos al arrabal se presenta con fondos planos, en fases sucesivas puede ir acompañado de fondos con pie anular. Recibe decoración de engalba blanca y verde y manganeso (un bello ejemplar con soga de la eternidad) y muy frecuentemente vedrío melado con goterones en manganeso.

Otra taza de la que sólo tenemos un fragmento procedente de la construcción del arrabal, presenta cuerpo cilíndrico de paredes rectas con carena angulosa en la parte superior desde donde arranca un borde entrante y dos asas con apéndice de botón.

Muy frecuentes en todas las épocas son las tazas de pequeño tamaño realizadas en cerámica común que presentan borde sencillo, cuello cilíndrico alto, cuerpo globular achatado con carena angulosa en el hombro y dos asas de sección ovalada que arrancan desde el borde y apoyan en el hombro.

Por último encontramos una forma de taza de borde sencillo, paredes rectas, a veces con moldura en la parte inferior, fondo plano y un solo asa que arranca de debajo del borde y apoya en la parte baja de la pared. También suelen ir realizadas en cerámica común o bien con vedrío melado.

Además en la fase de abandono de la morería destacamos un fragmento perteneciente a una taza de pared cilíndrica con moldura en la parte media interesante por presenta decoración incisa con líneas oblicuas y vedrío monocromo.

REDOMA

Los hallazgos de esta forma son escasos y fragmentados, por lo que son muy pocas las formas que pueden definirse. Los mejores ejemplos proceden de las primeras fases del arrabal. Así, de los niveles previos al arrabal procede la redoma 04.153.4765 de cuello troncocónico invertido, pared alentejada con carena marcada en el hombro y fondo resaltado, con un asa que arranca de la parte media del cuello y apoya en el hombro. Un perfil anguloso que, tal vez, imita vajilla metálica. Presenta decoración de cuerda seca parcial.

Otro tipo de redoma, tiene boca trilobulada, cuello alto y estrecho con moldura en la parte media y pared globular achatada, presenta un asa que arranca desde la parte media del cuello y apoya en el hombro y se decora con estrías en la pared y vedrío melado.

En el resto de las fases encontramos diversos fragmentos con bordes de pellizco, bordes sencillos o bordes triangulares y cuellos de tendencia convergente o cuellos moldurados.

BOTELLA

Hemos detectado una única forma de botella, presente en todas las fases, con borde recto o ligeramente exvasado, labio redondeado y engrosado al exterior o labio triangular, cuello cilíndrico corto y estrecho y pared globular con fondo plano o convexo. En ocasiones se decora con vedrío monocromo, pero puede aparecer también la pasta sin cubierta y con acanaladuras en la parte inferior de la pared.

CAZUELA

Destacamos en los niveles previos al arrabal la presencia de cazuelas elípticas realizadas en cerámica común, con cocción oxidante, que en ocasiones se decoran con digitaciones en el borde. Otro tipo de cazuela de esta fase la constituye la cazuela de cuerpo bitroncocónico, con borde recto moldurado y fondo convexo, que puede aparecer en dos tamaños: la capacidad de 02.4.32219 llega a 2.543 cm3, mientras que 04.153.5948 es una pequeña pieza de 369 cm3.

Pero el gran cambio lo supone la introducción del vidriado al interior de las piezas, constatándose desde los niveles del abandono del arrabal, surgiendo a finales del XI, y dándose a lo largo del XII. Lo encontramos en cazuelas de perfil bitroncocónico, con bordes moldurados, fondos convexos y dos asas que arrancan del borde y apoyan en la carena. Otro tipo presenta cuerpo cilíndrico con pronunciadas carenas al comienzo y al final de cuerpo, desde la superior arranca un borde curvado de labio redondeado, posee dos asas que ocupan el espacio del cuerpo. Presentan vedrío melado al interior siempre brillante y muy cubriente; mientras que al exterior, solamente aparece en el borde; y con algunos goterones en el cuello. En ocasiones se combinan al exterior con decoración pintada en manganeso de línea ondulada entre líneas horizontales.

MARMITA

Como en el caso de las cazuelas, en las primeras fases sólo encontramos piezas realizadas en cerámica común, con acanaladuras en la pared y raspado en parte inferior de la pieza. Luego, a finales del siglo XI, incorporan el vedrío interior, el cual se generaliza, siendo mayor el número de marmitas realizadas con vedrío que sin él.

Tenemos marmitas de borde engrosado al exterior con labio redondeado, cuello cilíndrico ancho y bajo, pared globular y fondo ligeramente convexo. Posee dos asas de cinta con acanaladura central poco profunda que arrancan del borde y apoyan en el hombro. Es una forma común a todas las fases, principalmente en los niveles del arrabal De un solo asa encontramos una marmita de borde invasado de labio redondeado con estrías al exterior, cuello cilíndrico de tendencia invasada; pared globular y fondo ligeramente convexo.

En el abandono del arrabal y en los niveles de la morería las marmitas características de realizan en cerámica vidriada; la forma más común presenta un borde con recrecimiento bilateral y labio oblicuo al interior, cuello cilíndrico, pared globular, fondo convexo, y asas situadas a la altura del hombro. El vedrío que suele ser melado o verde, ocupa toda la superficie interior y al exterior sólo la zona del borde y cuello y se combina al exterior con decoración pintada en manganeso, con líneas horizontales u onduladas que se sitúan entre la base del cuello y el hombro.

Otro tipo menos frecuente lo constituyen unas marmitas de pequeño tamaño (por ejemplo, la capacidad de 02.4.5315 y 02.4.26663 son 678 y 228 cm3 respectivamente), de borde recto con labio apuntado y moldura triangular al exterior, en la unión con el cuello, pared bitroncocónica con un sólo asa que arranca del hombro y fondo plano, que presenta vedrío melado al interior. Se detecta en los niveles de abandono del arrabal y fases sucesivas.

No hallamos ollas de “pasta gris” comunes en el área catalana.

CÁNTARO

La forma más común de cántaro presenta borde sencillo recto o ligeramente invasado, o bordes moldurados, cuello cilíndrico corto, pared globular y fondo plano o ligeramente convexo, con un asa con acanaladura central que arranca de debajo del borde y apoya en el hombro. Es común a todas las épocas, sobre todo en los niveles del siglo XI, y viene caracterizada por la presencia de decoración pintada con líneas horizontales, ondas, o líneas onduladas entrecruzadas.

Del abandono de la morería destacamos dos únicos ejemplares, un fragmento perteneciente a un cántaro con borde con vertedor de pellizco realizado en cerámica común, de cocción mixta-sándwich. Estas ya enlazan con las piezas que son habituales en la amortización del siglo XIII, especialmente en la similitud de sus pastas.

El segundo ejemplar, presenta un borde ligeramente exvasado de labio redondeado, cuello cilíndrico alto con moldura triangular a media altura, cuerpo globular y fondo convexo. Tiene un asa con acanaladura central muy marcada que arranca del cuello y apoya por encima del hombro. Al exterior, en la zona situada entre el cuello y el hombro, se desarrolla una decoración pintada con una línea ondulada entre líneas horizontales en manganeso. Esta pieza recibe al interior una impermeabilización realizada en vedrío melado y presenta una pasta similar a las utilizadas en la cerámica de cocina, lo cual lleva a pensar que tal vez su función no estuviera relacionada con el agua, sino que más bien con el almacenamiento o conservación de líquidos oleosos.

TINAJA

No se observa una línea evolutiva clara, en general la forma más común, hallada en todas las fases presenta un borde horizontal o ligeramente inclinado con recrecimiento interno, cuello cilíndrico alto, en ocasiones de tendencia convergente y pared ovoide, con fondo plano.

De la construcción de la morería destacamos un fragmento de borde engrosado y redondeado con moldura al exterior, cuello estrangulado y pared moldurada. Del abandono de la morería señalar una tinaja de borde recto engrosado y redondeado, con cuello estrangulado y pared ovoide.

Se realizan en cocción mixta, con el alma gris y las superficies beiges o anaranjadas y suelen presentar decoración incisa, realizada a peine, con bandas horizontales, onduladas o zigzag. A veces también pueden llevar cordones digitados aplicados. La pieza 02.4.15261 fue reutilizada como brasero en instalada en un hueco de pared (vid monografía). La orza 02.4.34303 fue encontrada in situ en una esquina.

ALCADAFE

Es una forma que evoluciona poco, caracterizada por la pared troncocónica invertida y fondo plano. Las diferencias se observan en el borde: en la construcción del arrabal son bordes recrecidos a interior y a exterior y la pared ligeramente curvada; en el abandono del arrabal son bordes triangulares colgantes; y en el abandono de la morería hay ejemplares con borde vuelto al exterior.

Se realizan en cerámica común con pastas oxidantes, anaranjadas o amarillentas y a veces presentan decoración incisa (zigzag, líneas horizontales, líneas onduladas) o impresiones realizadas con las púas del peine.

TAPADERA

Todas las tapaderas localizadas se han realizado en cerámica común con pastas de cocción oxidante en tonos anaranjados, beiges o amarillentos. Algunas presentan huellas de fuego, por su función como tapaderas de cocina.

De la fase previa al arrabal destacan las tapaderas planas, con el borde ligeramente levantado y asidero de botón central. Las tapaderas convexas son muy comunes a lo largo de todo el siglo XI y presentes también en el XII, con bordes de sección triangular y asidero central.

A partir de la construcción de la morería, ya en el siglo XII encontramos ejemplares de tapaderas que presentan un perfil sinuoso, con un borde exvasado que en ocasiones se convierte en un borde en ala, pared curva exvasada y fondo convexo o plano. Este tipo de tapaderas tiene como característica distintiva la carencia de asidero, por lo que quizás pudo tener un doble uso como plato. Aparece siempre en cerámica común con pastas naranjas y en ocasiones se decora con pintura, así tenemos una pieza de la construcción de la morería con semicírculos en manganeso en la zona del borde y un fondo del abandono de la morería que al interior se decora con un círculo central pintado en negro del que emergen líneas rectas en rojo, dispuestas radialmente, y entre ellas, líneas onduladas en negro.

Por último señalamos la presencia de dos fragmentos localizados también en niveles de abandono de la morería pertenecientes a tapaderas cónicas con asas, como las relacionadas con el cuscús.

CANDIL

Se localizan todos los tipos, son más frecuentes en las primeras fases los candiles de pellizco, los más antiguos con paredes más bajas y cazoleta más amplia; mientras que en fases sucesivas predominan los de piquera. Los primeros se realizan siempre en cerámica común de cocción oxidante y los segundos reciben decoraciones pintadas (trazos o puntos en manganeso alrededor de la boca), vidriadas (vedríos verdes o melados) e incluso contamos con un fragmento de piquera del abandono de la morería, que presenta la superficie exterior facetada, con cuerda seca parcial en tono verde y melado, con motivos de tipo geométrico (ovas).

Destacamos además la presencia de candiles de pie alto, los cuales se localizan a partir de los niveles del abandono del arrabal, no localizándose en niveles previos y suelen llevar vidriado monocromo.

Como material curioso, hemos de señalar una pieza, en forma de orcita de fondo plano, pared bitroncocónica, con la parte inferior poco desarrollada y carena redondeada; borde exvasado y engrosado con labio redondeado. Tiene un acabado con vedrío turquesa y líneas horizontales en manganeso. Este ejemplar presenta huellas de fuego en el borde lo que nos lleva a aceptar la tesis propuesta por Zozaya, según la cual esta forma se incluiría en los llamados candiles de tarro, y que sigue Retuerce con el tipo E. 04 a (Retuerce, pág. 294, 1998).

VARIAS PIEZAS Y FORMAS

En este cajón de sastre aportamos piezas destacadas o poco habituales, cuya descripción puede verse en el listado de piezas, como son:

- Un posible silbato decorado con trazos de manganeso en tono rojizo (02.4.26078).

- Un atanor que apareció encajado de forma vertical en un muro perimetral de casa y con evidente función de evacuación de aguas.

- Una cantimplora decorada con trazos verticales en manganeso (02.4.4947).

- Un borde de tambor (02.4.17768).

- Un recipiente singular (05.3.1975), presenta decoración de retícula incisa en su parte superior.

- “Fichas” circulares de sección rectangular, con perforación central y decoración a molde de perlas en las dos caras planas.

- Figuritas humanas en cerámica. Un personaje con vestido (recogida en la monografía publicada) y un jinete con silla de montar que parece portaría escudo y lanza; seguramente una pieza de ajedrez (02.4.33401). Altura: 5 cm.

DECORACIONES

En la cuerda seca se aprecia que su factura y acabado es de mejor calidad en el siglo XI que en el XII. Antes el vedrío no cubre el manganeso y luego se desborda de su sitio. En el XI los motivos más “curvilíneos y vegetales”, mientras que en el XII son más geométricos, torpes y desbordando las zonas prefijadas. Aparece en formas cerradas, especialmente en jarras.

El verde y manganeso está muy presente en la construcción del arrabal, pero ya disminuye mucho en el abandono taifal. Parece que ya no hay en XII o resulta residual, pues los fragmentos hallados son escasos.

Cerámica pintada hay ya en el periodo califal final, pero en menor número; y se desarrolla definitivamente en la fase de construcción del arrabal taifal y despega al comienzo del periodo taifal. Pervive en el siglo XII. Los tonos van del negro al marrón-rojizo. Aparece sobre todo en la forma jarra/jarro.

A falta de estadísticas más exhaustivas, parece que el engobe a la almagra es más habitual hasta la construcción del arrabal que después; disminuye mucho durante el XI, hasta el punto de parecer residual. Se combina a veces con decoración a molde: pseudoepigrafía; espiga (árbol de la vida) y perlitas en metopas triangulares. Sólo la hemos hallado en formas cerradas, especialmente en jarritas.

La loza dorada en granate o amarillo es más abundante a partir de comienzos del siglo XII. Antes de ese momento, tenemos algún fragmento escaso acabado con una cubierta de buena calidad pero cuya decoración de reflejo metálico no se ha conservado. Sólo hemos hallado un fragmento (02.4.20059), procedente de la construcción del arrabal y distinto a los fragmentos hallados habitualmente en los niveles de la morería, pues esta pieza tiene un borde de perfil más vertical , y su decoración no tiene motivos realizados en reserva de 2-3 mm como los del siglo XII. Los más numerosos ejemplos de loza dorada en tono rojo del siglo XII suelen tener pasta blanquecina-amarillenta porosa y algo blanda, así como un vedrío poco adherente. En el caso de la loza dorada en amarillo, la pasta es más compacta y la cubierta bien adherida, aunque la visibilidad de los motivos es frecuentemente muy difícil, como la del ataifor 02.4.17759.

En el abandono de la morería, la desaparición de varios tipos y la aparición de nuevas formas y pastas parece convivir con formas y pastas típicas del periodo taifal.

NIVELES DEL SIGLO XIII

De este siglo tenemos varios depósitos diferentes.

El primero de estos depósitos serían los rellenos de la zanja de construcción de las cimentaciones absidiadas del paseo de la Independencia. Su formación debió tener lugar de una forma no muy instantánea ni inmediatamente posterior. Creemos que una vez se decidió la no construcción en alzado, el lugar quedaría paralizado hasta que se retomó la decisión de reparar la calle adyacente que continuó en uso. En ese momento se igualó la zona rellenando el hueco que había dejado el abandono de la cimentación y la no construcción del alzado. Los hallazgos aparecen más fragmentados que los que provienen de viviendas, y el conjunto tiene una mayor proporción de materiales cristianos que los niveles de abandono definitivo de las viviendas.

Entre la cerámica recuperada en estos niveles, encontramos un fragmento de ataifor estampillado (forma ya descrita en su apartado correspondiente) decorado al interior con estampillas en forma de flor de loto, situadas en el fondo entre dos círculos de estrías concéntricas.

Destaca una notable cantidad de fragmentos de jarras que presentan cubierta vidriada, su forma estaría inmersa en la tradición de la cerámica musulmana, suele presentar bordes rectos con labio plano, cuello cilíndrico ancho con tendencia exvasada; pared globular, fondo plano, y dos asas que arrancan del borde y apoyan a la altura del hombro. Reciben vidriado melado interior y exterior y se decora con acanaladuras incisas en las zonas del borde y en la parte alta de la pared. Estas piezas, presentan unas cubiertas con vidriados irisados (producto de la cocción o de alteración posterior a causa de la composición) y unas pastas de cocción irregular en tonos verdosos, grises y beiges. Este tipo de cubierta podría ser similar a las que presentan las piezas insertadas en las fachadas de la Iglesia de San Gil y algunas halladas en territorio alavés en contextos del siglo XIII. Todo ello apreciado simplemente de viso a través de la bibliografía escrita y de Internet. Muy escasos ejemplos parecidos se han hallado en Vitoria (JOSE LUIS SOLAUN BUSTINZA, La cerámica medieval en el País Vasco (siglos VIII-XIII), EKOB 2, Vitoria, 2005, páginas 263-268), en contextos del siglo XIII.

Significativos en niveles del siglo XIII son los cántaros realizadas en cerámica común de cocción oxidante, a mano, con pasta anaranjadas o beige, y gruesos desgrasantes blanco, Presentan un borde sencillo con labio plano o biselado, cuello acampanado y pared globular, con una asa con acanaladura central que arranca desde el borde. Suele llevar decoración a peine de líneas onduladas en la base del cuello y destaca especialmente un fragmento de pared que aparece decorado al exterior, en la pared y con técnica incisa, con un motivo heráldico en forma de escudo con barras onduladas horizontales.

El siguiente depósito diferenciado se produce con el arreglo de la calle 4 de la excavación del paseo de la independencia.

En cerámica barnizada hemos de mencionar también las producciones realizadas a molde, aunque los fragmentos recuperados son escasos, permiten ver que se trata de formas cerradas, con vidriado melado o verde y motivos a molde de tipo vegetal con guirnaldas y piñas, geométricos con motivos circulares, y un fragmento que presenta un león dentro de una cartela rectangular. En uno de los fragmentos se puede incluso observar la línea de cosido entre las dos partes que una vez realizadas en el molde se pegarían para formar el cuerpo de la forma cerrada. Dentro de la cerámica barnizada, y como forma nueva, surgen los saleros de picos con borde lobulado, carena marcada por moldura en la parte alta de la pared y fondos con pie anular. Presentan habitualmente vidriado en tono melado .

En cerámica común encontramos con función de cocina ollas de borde en T, con cuello recto, pared globular y fondo plano o ligeramente convexo con dos asas a la altura del hombro. Este tipo de ollas son muy características del siglo XIII, aparecen en otros lugares como la Plaza de Santa Marta en Zaragoza, o la morería de Ágreda (Soria).

El último grupo de depósitos son los niveles de amortización tras el abandono de viviendas. En el Teatro Fleta hallamos en estos primeros niveles de amortización un fragmento de cuello de una posible Jarra (02.215.524), decorada con impresiones de púas de peine y punzones circulares.

BIBLIOGRAFÍA

- GALLART, J.; GIRALT, J.; MIRÓ, J. Mª; VIVES, E., L´excavació de l´esglesia de San Martí de Lleida, Monografies d´Arqueologia Urbana 3, Lleida, p. 29-30, 1991.

- GIRALT, J., La cerámica islámica de Balaguer (Lleida), Boletín de arqueología medieval 1, p. 25-37, 1987.

- LORIENTE, A., L´horizont andalusí de l´antic Portal de Magdalena, Monografies d´arqueologia urbana 2, Lleida, 1990.

- La vaixella andalusí de la primera meitat del segle X apareguda a la ciutat de Lleida, Revista d´arqueologia de Ponent 10, p. 293-318, 2001.

- LORIENTE, A.; OLIVER, A., L'antic Portal de Magdalena, Monografies d´arqueologia Urbana 4, Lleida, 1992.

- RETUERCE, M., Cerámica andalusí de la Meseta, Tomos I y II, Madrid, 1998.

- RETUERCE, M.; HERVÁS, M. A., Apuntes sobre la antigua morería de Ágreda (Soria), p. 41-57, en Salvatierra, V.; Galera, P. (Eds.), De la Edad Media al siglo XVI, Jornadas Históricas del Alto Guadalquivir, Universidad de Jaén, 2000.

- V.V. A.A., Arqueología de Zaragoza: 100 imágenes representativas, Catálogo de la exposición Área de Urbanismo e Infraestructuras, Ayuntamiento de Zaragoza, 1991.

- V.V. A.A., La cerámica de Paterna. Reflejos del Mediterráneo, 2002.

Publicado por

arqueoGuti

en

7/08/2010

0

comentarios

![]()

![]()

Etiquetas: andalusí, arqueología, cerámica, medieval, Zaragoza

viernes, 12 de marzo de 2010

Paseo de la Independencia. Video casero

He rescatado algunas imágenes de la excavación arqueológica del paseo de la Independencia en 2002.

Son tomas del arrabal andalusí.

Publicado por

arqueoGuti

en

3/12/2010

0

comentarios

![]()

![]()

Etiquetas: andalusí, arqueología, excavación, paseo independencia, Zaragoza

Curriculum

Titulación

Licenciado en Filosofía y Letras, División Geografía e Historia, Sección Historia, Especialidad Ciencias de la Antigüedad, en la Universidad de Zaragoza, promoción 1985-1990.

Excavaciones y Prospecciones Arqueológicas

Dirección científica, Jefe de Obra y Técnico Superior

2013

* Redacción, junto al arquitecto J. Peña, del Plan Director del Castillo de Alfajarín (Zaragoza), por encargo de dicho Ayuntamiento. Importe: 2.500 €

* Seguimiento arqueológico de las obras de restauración del Castillo de Alfajarín para PCB Construcciones. Importe: 600 €

* Excavación arqueológica de la muralla medieval cristiana en calle Arcadas de Zaragoza, para la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza y dirección de los arqueólogos municipales. Junio. Importe: 2.600 €

* Excavación de la maqbara medieval en el nº 74 de la avenida Conget de Tauste. Julio. Importe: 3.200 €

2012

* Sondeos bajo pinturas rupestres de Tormón-Albarracín, para el ayuntamiento de Tornmón. Mayo

* Excavación del patio del nº 41 de la avenida Conget de Tauste, para la asociación cultural El Patiaz. Octubre.

2011

* Contratado por la Universidad del País Vasco en Vitoria como Investigador adscrito al proyecto de “Puesta en valor del Patrimonio Histórico”. Octubre a Enero.

* Técnico Superior en la excavación de la parroquieta de la La Seo de Zaragoza, bajo dirección de José Antonio Hernández Vera, para el Cabildo Metropolitano de Zaragoza, julio-agosto. Importe total: 3.500 €.

* Co-Dirección científica de la excavación en Contrebia Belaisca, (Botorrita, Zaragoza), con José Antonio Hernández Vera, financiada por la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, abril-octubre. Importe total: 25.000 €.

2010

* Co-Dirección científica de excavación de Contrebia Belaisca, (Botorrita, Zaragoza), con José Antonio Hernández Vera, financiada por la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, julio-septiembre. Importe total: 30.000 €

* Dirección científica de catas en patio de Ibercaja Zentrum en calle Costa 13 de Zaragoza, abril. Importe: 500 €

2009

* Co-Dirección científica de excavación de Contrebia Belaisca, (Botorrita, Zaragoza), con José Antonio Hernández Vera, financiada por la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, marzo y julio-septiembre. Importe total: 80.000 €

* Inventario, dibujo y estudio de materiales del yacimiento de Labitolosa (Puebla de Castro, Huesca, para la catedrática de la Universidad de Zaragoza Dña. Mª Angeles Magallón Botaya, diciembre a febrero. Importe: 3.000 €

/>2008

* Co-Dirección científica de excavación de Contrebia Belaisca, (Botorrita, Zaragoza), con José Antonio Hernández Vera, financiada por la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, julio-septiembre. Importe total: 50.000 €

* Inventario, dibujo y estudio de materiales de la excavación en la Catedral de La Seo de Zaragoza de D. José .A. Hernández Vera, para la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, en curso. Importe: 7.200 €

* Dirección científica y gestión de catas previas a la ampliación de la Audiencia de Zaragoza, para la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, marzo.

* Jefe de obra de la excavación arqueológica en el nº 25 de la calle San Agustín de Zaragoza, dirigida por la arqueóloga municipal Mª Pilar Galve, para GrupoEntorno, mayo-junio.

* Seguimiento arqueológico en la rehabilitación en edificio de C/ Mártires 2-4 de Zaragoza, GrupoEntorno para Mártires 2-4 C.B., en curso.

2007

* Excavación arqueológica en la obra de rehabilitación en la muralla romana de la Avda. Caesaraugusto (San Juan de los Panetes) de Zaragoza, dirigida por el arqueólogo municipal Francisco Escudero, para Construcciones Rubio Morte SL, diciembre y enero de 2008. Importe partida: 25.000 €

* Asistencia Técnica para el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza: colaboración en publicación de “La red de cloacas de Caesaraugusta”; digitalización y normalización de planimetrías en formato .dxf. Importe: 10.000 €

* Co-Dirección científica de excavación de Contrebia Belaisca, (Botorrita, Zaragoza), con José Antonio Hernández Vera, financiada por la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, junio-septiembre. Importe total: 50.000 €

* Inventario y estudio de materiales de la excavación en la Catedral de La Seo de Zaragoza de D. José .A. Hernández Vera, para la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón. Importe: 7.200 €.

* Excavación en edificio C/ Mártires 2-4 de Zaragoza, realizado por GrupoEntorno para Mártires 2-4 CB., mayo-julio. Importe total: 13.500 €

* Catas en C/ Libertad 6 de Zaragoza, para Hogares Nuevos. Importe: 4.350 €.

2006

* Prospección arqueológica previa al Tramo CV-850 a A-1202- (Uncastillo, Zaragoza), para la Diputación Provincial de Zaragoza, diciembre. Importe: 500 €

* Catas previas a la obra de instalación de cubierta en Villa Fortunatus (Fraga, Huesca), para la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, diciembre. Importe total: 2.500 €

* Co-Dirección científica de excavación de Contrebia Belaisca, (Botorrita, Zaragoza), con José Antonio Hernández Vera, financiada por la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, septiembre-noviembre. Importe total: 38.000 €

* Cata arqueológica de C/ Contamina 17 de Zaragoza, realizada por GrupoEntorno, para Luis Guembe Urdanoz, agosto. Importe total: 1.200 €

* Cata y excavación arqueológica de C/ Mayoral 22 de Zaragoza, realizada por GrupoEntorno, para Atico-Promora UTE., agosto y diciembre. Import total e: 12.000 €

* Excavación arqueológica de C/ Villacampa 16-20 de Zaragoza, realizada por GrupoEntorno, para ESPUELAS INMOBILIARIA S.A., junio-julio. Importe total: 72.000 €

* Seguimiento de obras para gaseoducto en la C.T.C.C. de Escatrón, Zaragoza, realizada por GrupoEntorno, para I.D.O.M. Junio-diciembre. Importe total: 18.000 €

2005

* Seguimiento en la variante de Fuentes de Ebro, Zaragoza, realizada por GrupoEntorno, para COPAR, noviembre -enero. Importe total: 2.000 €

* Seguimiento en la central de ciclo combinado de Escatrón, Zaragoza, realizada por GrupoEntorno, para I.D.O.M., octubre-enero. Importe total: 4.000 €

* Excavación del Gran Teatro Fleta de Zaragoza (2ª fase), realizada por GrupoEntorno, para la Diputación General de Aragón, mayo-julio. Importe total: 233.000 €

* Catas en C/. Mártires 2-4 de Zaragoza, junio. Importe total: 21.500 €

* Catas en el nº 13 de Plza. S. Francisco de Borja (Zaragoza), realizada por GrupoEntorno, para Huecha Constructoras S.A., mayo. Importe total: 2.300 €

* Catas en nº 10 de C/. Jota Aragonesa de Alagón (Zaragoza), por GrupoEntorno, para Javier Romeo Plo, mayo. Importe total: 2.000 €

* Excavación del nº 71 de C/ Pignatelli de Zaragoza, realizada por GrupoEntorno, para ALFRANCA S.L., abril. Importe total: 31.000 €

* Excavación y catas del solar C/. Mariano Gracia 13 de Zaragoza, realizada por GrupoEntorno, para URBASA S.L. Promociones, marzo. Importe total: 8.700 €

* Seguimiento en SAICA-4, Polígono El Espartal de Zaragoza, realizada por GrupoEntorno, para la SAICA, febrero. Importe total: 2.000 €

* Cata en Velilla de Jiloca (Zaragoza), realizada para GrupoEntorno, para este Ayuntamiento, enero. Importe total: 1.500 €

2004

Excavación del nº 8 de C/. 5 de marzo de Zaragoza, realizada por GrupoEntorno, para la Diputación Provincial de Zaragoza, agosto-febrero de 2005. Importe total: 115.000 €

* Prospección en el proyecto de Estaciones Depuradoras de Aragón, Comarca de Monegros, realizada por GrupoEntorno para EPTISA,-Septiembre. Importe total: 6.000 €

* Catas delimitadoras del yacimiento de La Cabañera (Villanueva de Sigena, Huesca), realizada por GrupoEntorno, para la EPTISA, Octubre. Importe total: 2.200 €

2003

* Catas en “El Portillo de Vera” (Edad del Bronce), realizada por GrupoEntorno, para la Compañía Eólica de Borja S. L., noviembre. Importe total: 5.250 €

* Prospección de la modificación del Plan General de Ordenación urbana de Perdiguera, Zaragoza, realizada por GrupoEntorno, para Promociones inmobiliarias Suelza S. A., octubre. Importe total: 2.200 €

* Co-Dirección de la excavación de la Ermita de la Consolación de Chiprana, Zaragoza, mayo-septiembre, en la rehabilitación realizada por GrupoEntorno, para la Dirección General de Patrimonio Cultural de la D.G.A. Importe Arqueología: 66.000 €

2002

* Excavación de los túneles de aparcamiento del Plan Especial “El Tubo-Plaza de España”, de Zaragoza, septiembre-noviembre; para ORDISA y realizada por GrupoEntorno. Importe total: 220.000 €

* Excavación de la escena del Teatro Fleta de Zaragoza, octubre-diciembre; para la Diputación General de Aragón y realizada por GrupoEntorno. Importe total: 105.095 €.

* Co-Dirección de seguimiento en el Palacio de los Castejones de Agreda (Soria), noviembre; para el Ayuntamiento de Ágreda, en la reconstrucción del Jardín del Siglo XVI realizada por GrupoEntorno. Importe total: 18.000 €.

* Catas en el Hospital Provincial Ntra. Sra. de Gracia de Zaragoza, diciembre; para el Servicio Aragonés de Salud y realizada por GrupoEntorno. Importe v: 5.500 €.

* Catas en Psiquiátrico S. Juan de Dios de Teruel, diciembre; para el S.A.S. y realizada por GrupoEntorno. Importe total: 5.500 €.

* Excavación del Paseo de la Independencia, febrero-mayo; para la Sociedad Municipal de Rehabilitación Urbana del Ayuntamiento de Zaragoza y realizada por GrupoEntorno. Importe total: 1.130.000 €.

2001

* Excavación arqueológica de la Ermita de Ntra. Señora de Loreto en Allepuz (Teruel), enero-febrero; dentro de la restauración promovida por el I.S.V.A. de la D.G.A., y realizada por Entorno y Vegetación, S. A. Importe total: 2.500.000 pesetas.

* Dirección científica de catas en el Teatro Fleta de Zaragoza, marzo, encargo de la D.G.A. a Entorno y Vegetación S.A. Importe total: 2.000.000 pesetas.

* Dirección científica de sondeos arqueológicos en el Pº de la Independencia y Plaza Aragón de Zaragoza, septiembre-octubre; para el Ayuntamiento de Zaragoza y realizada por Entorno y Vegetación, S.A. Importe total: 5.000.000 pesetas.

* Recuperación de cúpula de la Iglesia "La Mantería" de Zaragoza, noviembre, encargo de la D.G.A. a Entorno y Vegetación S.A. Importe total: 3.000.000 pesetas.

* Dirección científica de excavación del solar C/. Cereros 11 de Zaragoza, diciembre-enero; para VIVER XXI y por Entorno y Vegetación, S.A. Importe total: 11.000 €.

2000

* Intervención de limpieza, reposición, drenaje, excavación arqueológica y estudio de patologías de la Muralla Islámica de Huesca, encargo de la D.G.A. a Entorno y Vegetación, S.A., noviembre-diciembre. Importe total: 10.000.000 pesetas

* Dirección de la adecuación de “La Corona” en Fuentes de Ebro (Zaragoza), por Entorno y Vegetación, S.A. para la D.G.A., diciembre. Importe total: 5.000.000 pesetas.

1998-2000

* Excavación y Consolidación del Teatro Romano de Zaragoza, a cargo de 6 Arqueólogos y 15 peones, realizado por Entorno y Vegetación, S.A.; agosto de 1998 a octubre de 2000, con dirección de los Técnicos del Ayuntamiento de Zaragoza Mª Pilar Galve y Francisco Escudero. Importe total: 210.000.000 pesetas.

Técnico de Grado Superior:

* Excavación de restos romanos, visigodos, musulmanes y cristianos, en la Catedral de La Seo de Zaragoza, dirección de D. José .A. Hernández Vera, Abril-Junio de 1996. Contratado por Estructuras Aragón S.A.

* Excavación de Contrebia Leukade (Aguilar del Rio Alhama, La Rioja), Iª E. del Hierro, Celtibérico-Romano, Visigodo e Islámico, dirección de D. Jose A. Hernández Vera, Agosto 1991-Enero 1992; Noviembre-Diciembre 1992. Convenio INEM-CCLL.

Técnico de Grado Medio:

* Yacimiento de Graccurris en Alfaro (La Rioja), dirigida por D. José M. Martínez Torrecilla, Julio a Septiembre de 1993, Diciembre 1993 a Febrero de 1994, Noviembre a Diciembre de 1997. Convenio INEM-CCLL.

* Excavación en la Catedral de La Seo de Zaragoza, dirección de D. José A. Hernández Vera, de Abril a Julio de 1994. Contratado por NACOZA S.A.

* Yacimiento Graccurris en Alfaro (La Rioja), dirección de D. José A. Hernández Vera y D. Julio Núñez Marcén, Octubre-Diciembre de 1989. Convenio INEM-CCLL.

Dibujo Arqueológico

Materiales arqueológicos cerámicos, óseos y metálicos, celtibéricos, romanos y medievales, de las Excavaciones en Contrebia Leukade (Aguilar del Rio Alhama, La Rioja), y realización de planimetrías de campo, con dirección de José A. Hernández Vera. Ejercicio Libre de la Profesión, Diciembre de 1995. y Diciembre de 1996.

Becas

Becario de Colaboración del Departamento de Ciencias de la Antigüedad de la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, cursos académicos 1988-89 y 1989-90.

Museología

* Colaborador en la Exposición Graccurris, últimos hallazgos, Alfaro (La Rioja), Agosto 1987

* Colaborador en la Exposición El yacimiento ibero-romano de Cabezo Muel, celebrada en el Monasterio de Rueda (Escatrón, Zaragoza), Agosto de 1988.

* Coordinador de la Exposición Arqueología 90, Alfaro (La Rioja), Agosto de 1990.

* Colaborador del Museo Naval de Ferrol, entre Septiembre de 1990 y Julio de 1991.

* Colaborador del Museo de Zaragoza entre el 15-02-1992 y el 15-04-1994.

Montaje y catálogo de la Exposición "Arqueología 92", Mayo-ctubre de 1992.

Documentación del Museo Monográfico de Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza).

Realizadas bajo supervisión de D. Miguel Beltrán, director del Museo de Zaragoza.

Difusión y Educación

Aula de Arqueología, impartida a 25 alumnos de Secundaria, actividad extraescolar, 10 horas teóricas y 20 prácticas, para el Ayuntamiento de Alfaro, La Rioja. Verano de 1997.

Seminario sobre La arqueología de la Zaragoza andalusí, impartido durante 3 horas en la asignatura de Arte Hispanomusulmán de la Universidad de Zaragoza. Abril de 2008.

Artículos de divulgación

“La puesta en valor de un yacimiento arqueológico”, KAUSIS, Revista de la Escuela Taller de Restauración del Gobierno de Aragón, 2008 (en prensa)

Publicaciones

Lanzarote Subías, Mª. P.; GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, F. J., "Una estela discoidea conservada en Isuerre", Zaragoza, Suessetania 11, Junio 1990, p. 44-46.

Hernández Vera, J. A.; Martínez Torrecilla, J. M.; GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, F. J., "Contrebia Leukade: materiales metálicos de la última ocupación", Estrato 7, 1996, p. 25-31.

Martínez, J. M.; Martínez, B.; Navas, L.; GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, F. J., "Excavaciones en las Eras de la Cárcel (Alfaro). Campaña de 1995", Estrato 7, 1996, p. 68-72.

Hernández Vera, J. A., GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, F. J., Martínez Torrecilla, J. M.; "Contrebia Leukade. El alzado de la casa V-J-6", Estrato 8, 1997, p. 10-14.

“Un nuevo yacimiento romano republicano: “La Cabañera”, Villanueva de Sigena (Huesca)”, Salduie 5, Rev. Departamento Ciencias de la Antigüedad de la Universidad de Zaragoza, p. 321-325.

“Urbanismo medieval bajo el Paseo de la Independencia de Zaragoza”, en Revista del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos de Madrid, (en prensa).

“La excavación arqueológica del nº 8 de la calle Cinco de Marzo (patio de la Diputación Provincial de Zaragoza). Primera fase”, Salduie 6, 2007, pp. 351-387.

“La excavación arqueológica del Gran Teatro Fleta de Zaragoza. Catas en 2001 y campañas 2002 y 2005”, Salduie 7, Rev. Departamento Ciencias de la Antigüedad de la Universidad de Zaragoza,.2008, pp. 281-306.

GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, F. J.; De Miguel Millán C., “La cerámica del arrabal meridional de Zaragoza en época medieval”, Primeras Jornadas de Arqueología Medieval en Aragón, Teruel 15-17 de junio de 2006, Teruel, 2008, p... (en prensa).

GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, F. J. y Ortega, J.,” Contextos cerámicos en la Zaragoza bajomedieval. El ejemplo del Teatro Fleta”, Kalathos , 2008, p. 397-421.

Monografía:

La excavación arqueológica del Paseo de la Independencia de Zaragoza. Febrero-Mayo de 2002, 330 páginas y 650 ilustraciones, editado por GrupoEntorno en 2006.

Otros datos de interés

Colegiado 10.001 del Ilustre colegio Oficial de Doctores y Licenciado en Filosofía y Letras y en Ciencias de Aragón, Sección de Arqueología. Vocal electo desde noviembre de 2003.

Permiso de conducción B-1.

Perfil profesional

Experiencia de 10 años en la redacción, edición y ejecución de proyectos de arqueología: dirección científica, presupuestos, implantación de obra, selección de personal y su llevanza. Experiencia en tratamiento de personalidades políticas, gestores de la Administración, empresarios y de los medios de comunicación.

En Zaragoza, 1 de diciembre de 2012

telf. 690901119

Publicado por

arqueoGuti

en

3/12/2010

0

comentarios

![]()

![]()

Etiquetas: Aragón, arqueólogo, arqueólogo en Zaragoza, curriculum, Zaragoza

lunes, 1 de marzo de 2010

Teatro de Caesaraugusta 1998-2000

Imágenes del proceso de excavación entre 1998 y 2000, durante la participación de GrupoEntorno en la excavación arqueológica dirigida por los arqueólogos municipales Mª Pilar Galve y Francisco de A. Escudero; y de las obras de rehabilitación con la dirección facultativa de la arquitecto Úrsula Heredia. Video creado por GrupoEntorno en el año 2000.

Bibliografía sobre el Teatro:

BELTRÁN LLORIS, M. (1993) "El teatro de Caesaraugusta. Estado actual de conocimiento", Teatro romanos de Hispania. Cuadernos de arquitectura romana 2, Murcia, pp.93-118.

ESCUDERO, F.; GALVE, Mª P. (2003) "El Teatro de Caesaraugusta. Espacios y formas", en el catálogo de la exposición El teatro romano. La puesta en escena, celebrada en La Lonja de Zaragoza en abril-junio de 2003, editado por el Ayuntamiento de ZAragoza y fundación La Caixa, pp. 75-86.

(2007) "Edificios de espectáculos", en Zaragoza: colonia Caesar Augusta / coord. por Francisco Beltrán Lloris, pp. 57-70.

http://www.almendron.com/historia/antigua/teatro/teatro_07/teatro_07.htm

Mi agradecimiento a todos los compañeros que trabajaron allí aquellos dos maravillosos años.

Publicado por

arqueoGuti

en

3/01/2010

0

comentarios

![]()

![]()

Etiquetas: arqueología, Caesaraugusta, excavación, romano, teatro, Zaragoza

viernes, 18 de diciembre de 2009

Muralla romana en nº 2-4 de calle Mártires de Zaragoza (videos)

Tomados al comienzo del proceso de integración en la obra de rehabilitación del edificio; el estudio arqueológico realizado por GrupoEntorno.

Publicado por

arqueoGuti

en

12/18/2009

0

comentarios

![]()

![]()

Etiquetas: arqueología, muralla, romano, Zaragoza

lunes, 14 de diciembre de 2009

Artículo en Heraldo de Aragón sobre el escaneado de la muralla romana de Mártires 2-4 de Zaragoza

Adjunto el enlace al resumen del artículo publicado en Heraldo de Aragón el viernes 11 de diciembre de 2009, página 10:

https://seguro.heraldo.es/pdfs/visoraragon.html?pagina=10&cuaderno=PRI&fecha=20091211

Publicado por

arqueoGuti

en

12/14/2009

0

comentarios

![]()

![]()

Etiquetas: arqueología, escaneado, muralla, romano, Zaragoza

lunes, 26 de octubre de 2009

Documentación geométrica muralla romana de Zaragoza

Transcribo aquí el artículo aparecido en el nº 6 de la revista KAUSIS

DOCUMENTACIÓN GEOMÉTRICA DE LA MURALLA ROMANA EN EL Nº 2-4 DE LA CALLE MÁRTIRES DE ZARAGOZA MEDIANTE ESCANEADO LÁSER 3D

Fco. Javier Gutiérrez González, GrupoEntorno

Jorge Angás Pajas, 3D Scanner Patrimonio e Industria. Spin-Off Universidad de Zaragoza

Zaragoza, a 11 de marzo de 2009

Agradecemos la invitación del consejo director de la revista para tratar de un tema de gran actualidad y del que empiezan a conocerse ejemplos interesantes, como es la documentación geométrica del patrimonio histórico artístico, en el ejemplo del trabajo realizado sobre los restos conservados de la muralla romana en el subsuelo de los números 2 y 4 de la calle Mártires de Zaragoza, a la entrada del céntrico “tubo” de la ciudad. Estos trabajos no habrían sido posibles sin la destacada colaboración de la familia Lalmolda, cuyo aprecio y respeto por el patrimonio arqueológico permitirá a todos los ciudadanos conocer estos restos, tanto in situ como a través de la documentación que aquí presentamos.

Es nuestra intención en este artículo difundir un método de documentación que destaca por su precisión y perdurabilidad, así como por permitir una revisión permanente de los datos arqueológicos, que en muchas ocasiones pueden resultar deteriorados por el tiempo o perdidos por multitud de factores. Pero, además, en situaciones de urgencia de distinta índole (como una inminente ruina de los restos, necesidad de rapidez en la obra, etc.), resulta de una ayuda inestimable y el método definitivo.

El presente trabajo ha sido realizado en colaboración estrecha entre los profesionales de la topografía y de la arqueología, como no puede ser de otra forma, pues ni uno ni otros pueden suplantar ni solucionar las parcelas de ambos. Existen ya ejemplos de notables trabajos de topografía que pretenden explicar restos histórico-arqueológicos, que fallan lamentablemente en esto último; del mismo modo que muchas antiguas publicaciones arqueológicas recogen errores de topografía, algo que afortunadamente cada vez sucede con menor frecuencia.

Investigaciones en el solar y restos hallados de la muralla romana.

En 2005 realizamos catas verticales en los muros maestros de las tres plantas más bajas del edificio y otras dos en las zonas practicables de los sótanos, en las que pudimos valorar la presencia de la muralla, en sus dos materiales constitutivos: el opus caementicium y la sillería de arenisca y caliza.

Entres 2007 y 2008 hemos realizado el seguimiento del vaciado y la excavación arqueológica de las zonas positivas del solar en las que se ha completado el conocimiento de los restos contemporáneos, modernos y medievales, en su mayoría atarjeas de desagües y pozos ciegos, así como la estructura de la muralla romana y el reaprovechamiento de su cara exterior de sillería en época medieval y moderna en los medianiles compartidos con el edificio de la calle Coso nº 43.

La muralla romana y sus implicaciones históricas serán tratadas en un trabajo específico en otra revista especializada, por lo que ahora presentamos sólo una escueta descripción, pues además se corresponde bien con la realizada por ESCUDERO, DE SUS en 2003 (pp. 399-406). La base de la estructura es una cimentación de opus caementicium sobre la que se levantó, al menos, un muro interior (hacia la ciudad) y un relleno del mismo material, aunque aparentemente con menor colocación de los caementa de piedra caliza. Este relleno pudo estar contenido por otro muro paralelo al primero citado, ésta vez hacia el exterior de la ciudad, aunque aquí no lo hemos hallado. Posteriormente a esta estructura, se añadió por el exterior otra cimentación, esta vez en capas alternativas (cinco) de piedra caliza informe y argamasa de cal. Sobre esto se asentó la sillería de piedra, que en sus dos primeras hiladas es siempre de arenisca, mientras que luego es ya mayoritariamente de piedra caliza.

En este solar hemos coincidido también con uno de los torreones que jalonaban el perímetro de la muralla pétrea. Aunque sólo conservado en sus arranques, presenta características similares a los ya conocidos. Su hilada exterior de piedra parece configurar un interior hueco, aunque eso está aún en discusión, pues las sucesivas reutilizaciones posteriores como espacios de viviendas han destruido, también aquí, gran parte de su estructura interior.

Por lo que respecta a la alineación, continúa los tramos conocidos a ambos lados bajo el solar del centro comercial Puerta Cinegia y los del Teatro Principal o el del Coso con la Calle Eusebio Blasco.

Métodos de documentación del patrimonio cultural a través de la tecnología láser escáner: un cambio conceptual por descubrir.

La documentación del patrimonio histórico a través de la tecnología láser escáner 3D constituye una pieza clave en la fiel representación y caracterización, además de constituir un verdadero archivo documental geométrico totalmente reproducible diacrónicamente, utilizándose del mismo modo como una herramienta de control de cualquier tipo de alteración estructural.

Actualmente la introducción de la tecnología pionera láser escáner 3D ha supuesto una revolución en cuanto método y resultados en el campo de la documentación y análisis geométrico del patrimonio cultural, a través de una recogida y almacenaje masivo de datos operativos generado por un barrido láser.

Su aplicación se utiliza con el fin de documentar y analizar cualquier elemento o estructura en múltiples campos o disciplinas, bien sean relacionadas con la conservación y restauración del patrimonio cultural (arquitectura, arqueología, paleontología), o bien conectados con otros campos afines a la ingeniería, industria u obra civil. No hay que olvidar un incipiente tercer campo de aplicación relacionado con estudios medioambientales, con el fin de predecir y controlar la erosión de suelos, estudios hidráulicos, documentación del paisaje y SIG, análisis de zonas de difícil acceso, etc.

En todas sus disciplinas adquiere un largo etcétera en cuanto sus múltiples usos y aplicaciones relacionándose sucesivamente, en un continuo proceso, unas ideas con otras en un largo camino todavía por descubrir.

Una cuestión, sin embargo, resulta unánime por todos los especialistas: es el futuro inmediato respecto a la documentación gráfica y geométrica del patrimonio cultural, un modo de registro que cambia metodologías de trabajo, con todos los inconvenientes que genera en la representación bidimensional. Desterrando de este modo los clásicos alzados en 2D de cualquier estructura arquitectónica, como una herramienta más y no como un producto final. Resulta un largo proceso discordante entre tecnología y metodología donde el único límite sólo viene fijado por nuestra imaginación.

A través de esta valiosa información tridimensional se obtienen modelados y visualizaciones 3D imprescindibles como una eficaz herramienta para cualquier estudio o análisis más exhaustivo, con el fin de establecer una precisa documentación, registro y análisis exacto, de cualquier tipo de estructura ya sea mueble o inmueble, además de su valía como documentación gráfica.

Al mismo tiempo, permite crear por primera vez dentro del campo patrimonial un verdadero archivo documental geométrico totalmente objetivo, desligado de cualquier tipo de interpretación por parte del técnico, generando un modelado totalmente reproducible cuantitativa y cualitativamente a cualquier escala, de manera eficaz y sobre todo de manera fiel al elemento, pudiéndose detectar sincrónica o diacrónicamente cualquier tipo de alteración o patología milimétrica en su morfología.

La utilización de nuevas tecnologías en la caracterización y documentación del patrimonio tiene que ir combinado al desarrollo de nuevos métodos científicos que profundicen cuantitativa y cualitivamente. En muchas ocasiones la complejidad de estas nuevas técnicas aleja la comprensión interdisciplinar, sin embargo en el estudio del patrimonio cultural tan importante es su análisis científico como su posterior comprensión y divulgación. Por ello apostamos en la documentación de cualquier elemento patrimonial tanto por una metodología combinada y asociada en beneficio de un análisis científico más completo que permita una rica documentación gráfica texturizada además de un control preventivo de la morfología.

Toda esta riqueza científica adquiere un mayor significado si viene acompañada y dirigida hacia una divulgación a través de la creación de un entorno Web 3D que permitan una visualización y análisis instantáneo con una valiosa información gráfica y métrica de la nube de puntos generada.

Uno de los objetivos de la implantación de la tecnología láser escáner 3D, optimizar en tiempo y costes, obteniendo una precisa documentación, análisis y control de cualquier elemento, mientras de igual manera se produce un significativo aumento cuantitativo y cualitativo del producto final acompañado por un método divulgativo con un libre acceso on line a nivel de usuario que haga más efectivo su carácter técnico-científico, hecho que sin duda redunda en una mejor comprensión de todo el público en general.

Las ventajas que ofrece esta aplicación respecto al producto final que obtenemos se basa en la gran calidad del proceso de adquisición de datos a través del escaneado láser, junto a una labor de tratamiento y postproceso de los datos obtenidos en el terreno. Se obtiene de esta manera un amplio abanico de resultados: desde planimetrías de secciones, plantas o alzados arquitectónicos conservando la textura original del modelo, hasta ortoimágenes rectificadas, modelados tridimensionales, visualizaciones en Web, videos interactivos, comparación de estructuras y análisis de patologías arquitectónicas.

En todo el proceso metodológico de las aplicaciones del láser escáner al campo patrimonial encontramos varios puntos conceptuales que debemos aclarar:

1. Gestión informática de la información generada. Cada aplicación requiere un tratamiento o técnica individualizada tanto de campo como de procesamiento de software. Creación de archivos documentales del monumento en una fecha concreta. Es necesario crear soportes de seguridad y almacenamiento, si bien reducido a archivos ASCII que puedan ser importados y tratados en un futuro.

2. Representación gráfica en soportes bidimensionales. El trabajo e implantación con la tercera dimensión requiere de un largo cambio conceptual de la cultura metodológica heredada. Mejorando tanto cualitativa como cuantitativamente el resultado final.

3. Acceso público de la información. Proceso de democratizar los resultados 3D a nivel de usuario a través de un consenso técnico, científico, y de propiedad intelectual. Si bien ligado con el punto 2, los datos generados tienen que ser familiares hasta un cierto punto con cualquier público en general para facilitar el tratamiento.

Documentación de la muralla romana en nº 2-4 de la calle Mártires de Zaragoza.

El proceso de documentación a través del láser escáner se realizó en dos diferentes fases de octubre de 2007 y de agosto de 2008, cuando finalizó la excavación arqueológica de todo el solar. La compleja morfología del solar, típica de un casco histórico, y las necesidades propias de la obra, ha exigido realizar el proceso en varios periodos y no se pudo documentar en un único momento todo el yacimiento de manera íntegra. Por este motivo ha sido necesario plantear un proceso metodológico de documentación en diferentes fases, de manera que pudiesen ser integradas, una vez finalizado el proceso de documentación. Para ello se elaboró en la Fase I un sistema de coordenadas topográfico apoyándose en la propia red de coordenadas absolutas del Ayuntamiento de Zaragoza, con el fin de proporcionar la base para encajar las diferentes fases. La topografía por este motivo, adquiere una importancia tal que fundamenta todo el trabajo posterior del escáner, representa la base de todo el proceso metodológico. El carácter relevante del proceso previo de topografía clásica se establece al proporcionar los diferentes puntos de control para unir los diferentes escaneados dentro de un mismo sistema; además sirve también de referencia externa que permite controlar y ampliar diacrónicamente la estructura o cualquier fase de excavación arqueológica, lo que implica un control dimensional sobre el modelo previo; además es otro testigo que garantiza la precisión final del modelado obtenido.

El proceso queda sintetizado:

FASE I. Octubre de 2007. Zona Noreste.

1. Disposición de un sistema de bases topográfico sobre el terreno.

2. Referenciación a un sistema de coordenadas externo a través de topografía clásica.

3. Proceso de varios escaneados y texturización de las estructuras arqueológicas evidentes.

4. Postproceso de la FASE I. Modelado 3D, planimetrías, diferentes secciones, transversales y longitudinales, ortofotos de planta y alzados, productos multimedia del modelo 3D.

FASE II. Agosto de 2008. Zona Suroeste.

1. Continuación del escaneado en la nueva zona excavada de la muralla.

2. Enlace topográfico con el sistema de coordenadas de la Fase I.

3. Encaje de las dos bases de datos generadas en las Fases I y II.

4. Modelado 3D y postproceso de todo el conjunto monumental asociado.

5. Informe final sobre todos los datos generados.